曾被中产家庭狂热追捧的IB课程,正在跌落神坛?

发布时间:2025-02-21 09:32:45浏览量:次

摘要:曾被追捧的IB,不再是国际课程的香饽饽,学校和中产家庭两头遇冷。 据国际教育界的新学说统计,在上半年中,国内新增设国际化课程的学校共有12所,多集中在我国南部地区。其中

曾被追捧的IB,不再是国际课程的香饽饽,学校和中产家庭两头遇冷。

据国际教育界的新学说统计,在上半年中,国内新增设国际化课程的学校共有12所,多集中在我国南部地区。其中,3所学校增设AP课程,4所学校增设A-Level课程,5所学校增设DSE课程。

就目前所了解到的信息中,除了原来就已经有IB课程的德威浦西、七宝德怀特、北京海嘉以外,其他9所本来就没有IB课程的学校,现在依然选择开设其他课程。

也就是说,12所平均每所开设2-3个国际课程的学校,一共只有3个IB课程。

IB课程因其是面向全世界而非某一个特定国家的国际课程,曾备受追捧。当年在国际学校招生时,经常能听到IB学校的老师自豪地说:

“学IB课程申请外国大学有优势,在同等条件下,比起其他课程,外国招生官会更倾向于选择IB的学生。”

“IB课程是PYP、MYP、DP连贯的,不像其他课程,国内大多只引进了高中部分。”“IBDP阶段的三大核心课程,是其他课程没有的,我们比其他国际课程的培养更全面。”

“IB最重要的是,它有学习者培养目标,这十项品质能更好地塑造学生的价值观。”

再加上,最洋气的外籍人子女学校,特别愿意选择IB课程,有些就算是英国牌子的外籍人子女学校也会开IB,而给中国人读的、特别难进的老牌国际学校,像世界外国语中学、平和双语学校、包玉刚实验学校等,也全部是IB学校。

作为“贵族中的贵族”、“国际中的国际”,IB多年来傲视群雄、风头无两。

我在上海和广东都工作过,一个明显的对比是,上海家长更喜欢的IB,到了广东后并不吃香。

深圳第一所国际学校是1988年就开办的IB学校——蛇口国际学校,可是后来最出名的还得是晚了15年才横空出世的深圳国际交流书院,以及公办体系下的深圳中学国际部、华附国际部等,而且这三所学校都是A-Level或AP课程体系。

前几年刚刚去广东时,作为上海人,我对广东市场的选择不太理解,后来我想明白了:

简单来说,上海和广深,两边的家长都看重“划算”,但什么叫“划算”,认知却很不一样。

上海家长觉得一样花20多万学费,就要找一所环境设施档次高、学术难度高,且培养综合能力、领导力的课程,才值得自己付出去的学费。而且最好是让孩子从小就读国际学校,耳濡目染,这样才能培养出“绅士风范”和“名媛气质”,才能配得上家族“体面的朋友圈”。

所以,既符合国际化、一贯制,又符合综合性强、难度高的课程,当然就非IB课程莫属了。

那多不划算啊!我都花20多万学费了,当然是要学一个最简单,最容易让我家孩子去到好大学的课程啊。读国际学校不就是让我家孩子不用挤高考“弯道超车”的吗?怎么可以再选一个更难的课程呢?而且从小读国际学校多浪费钱,只读最后高中三年,也能申请好大学啊。

还有,广州和深圳离香港很近,我们倾向于读英国和香港的大学,读读A-level和DSE就够了。你也知道,申请英国大学主要就是看有几个A*,雅思多少分。好好把孩子的学术补一补,多刷题,才是正理。

我都不用你介绍什么教育理念,你就告诉我,你能不能保我儿子进名校?最差能进排名多少的大学?

这让我想到,蛇口标志性的那句话“时间就是金钱,效率就是生命”,是刻在深圳创业人的骨子里的,任何“务虚”的部分,都不太能说服这边的家长“这是重要的”。

于是广东的风气使得家长们普遍喜欢应试的、容易靠补习出成绩的、只需要上最后两三年就行的、或英或美或港目的性明确的那种课程。

这几点恰恰会被前些年的上海家长认为是“那多不划算啊”的体现——一样花20多万的学费了,结果选了一个“洋高考”?我们不就是为了尝试不同于高考应试的那种模式才选择国际教育的吗?

然而,疫情改变了经济走势和家长们的荷包,现在全国各地都多多少少形成“广东风”。

有大量“务虚”部分(三大核心课程和学习者培养目标)的IB课程,在消费降级后,长时间就读的巨额学费越来越像一种“奢侈品”。加之越来越多的中国留学生回国后做起了适合应试教育的双语型老师,代表“洋气感”的外教却走了大半,这对IB课程的市场推广,无疑也是颇为沉重的打击。

即便是过去颇为豪气的上海中产,其中相当一部分现在也都不敢、也觉得没必要像当年那样大气地一掷数百万去给孩子读好几年的IB了。

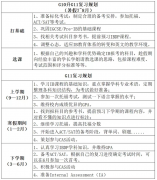

从办学角度来说,要成为一所IB学校,其实有非常繁复的手续和流程需要走。

简单点说,成为候选校要花很长时间,成为正式校还要再花很长时间。期间贯穿要填很多很多表,接待一批又一批的考察团,花很多很多钱,并且在这个期间都不能以IB学校的名义招生。就算已经拿到IB正式校的资格了,也得每年交很多钱,再按要求送老师们去参加培训,还要经历每隔一段时间IB组织下派下来的检查,以确保该校一直按照IB的要求办事。

借一位曾考虑过IB结果选择了其他课程的学校投资人的原话来说:

这等于是找个婆家来管自己。更重要的是,性价比不划算,其他国际课程申请过程会容易一些,我们能早点办好,早点招生,早点把投出去的钱收回来。

对于家长和学生而言,IB学校审批难、监管力度大、培训多,在学术上是有好处的,的确可以避免很多“野路子”的国际学校的诞生和运作。

但“金字塔尖”的运营模式,并不一定适合所有家庭和学生。客观来说,中国就读国际学校的学生的平均学业水平,可能也发挥不出IB的精华。

比如几大国际课程都有各自的学科内容,但IB学生还必须完成三大核心课程——非常强调思辨能力和批判性思维的TOK(知识论),需要具备发现问题、调查研究、总结学术前沿并有撰写论文能力的EE(拓展论文),以及最好拥有富裕且资源广泛的家境、优秀的领导能力和组织能力、情商智商都高才能完成的CAS(简单可以理解成社团活动)。

这也让大多数的国际学校的学生心生畏惧,望尘莫及。相较而言,类似的课程在A-level里是可以选修的,这就降低了一些难度。

说到底,这些“能力”只有靠学生自己自发,或者靠家长和老师非常悉心地培养才能获得,而不能靠花钱请培训机构的老师帮忙批量“刷题”刷出来。

申请海外大学,补成绩总比补能力容易,更何况这些能力还都很“虚”,家长们投了钱、学生们投了时间以后,很难准确测量到底掌握了多少,还需要再“补”多少。

全国各地的走国际教育路线的家长也逐渐意识到,IB需要很强的师资力量,IB更适合家境、学术水平和综合能力都强的“金字塔顶端”的孩子。

既然IB更适合金字塔顶端的孩子,那么对于IB学校招生来说,就会变成是一件非常两极化的事——开得好IB课程的国际学校,非常正规高端大气,能招到比较优秀的生源,并提供一个较为理想的升学结果,这也就是世外、平和、包玉刚等学校目前做到的“良性循环”。

而开不好IB课程的国际学校,很可能升学会比A-level学校糟糕得多,因为在生源端能找到够得上IB的就有限,更不用说,A-level还有DSE课程都非常明确,最主要的就是看学术这一项,刷题也能把成绩刷高一些。可是IB看的和培养的方面可就太多了,很多能力被培养出来后,要等到进入职场才能发挥出来。

对于很多曾经迷恋IB的国内中产来说,现在也有不少优秀的A-Level、AP、DSE学校已经崛起了,他们也体会到了广东家长所说的那种“划算”,也开始从长期的“务虚”转向短期的“务实”。

从人生长远看,IB培养的品质自然非常有用处,可是在短期申请大学的阶段,能否PK得过其他国际课程了有时是得打个问号。而这就非常考验越来越看重性价比的家长,是如何看待自己孩子的教育的了。

综上所述,孩子的家境、学业能力和综合水平这三条,都是决定选择哪种国际课程的决定性因素。

如果家境、学业能力和综合水平能够配得上顶尖的IB学校,那就去IB。毕竟IB课程对能力、性格和人格的培养确实能在未来发挥巨大的作用。要是坚定地想去美国,那么美高+AP的学校也是可以考虑的,因为美国大学也需要家境、学业能力和综合水平都比较高的学生。

如果上述三条缺了学业能力,那建议去学商科、技术工种等等。国际教育并不像很多家长以为的,轻轻松松花点钱就能上海外名校。看到打出不管什么分数,都能“保录”旗号的,都要慎之又慎,天下少有掉馅儿饼的事。而学习商科,自己开店创业,其实并不一定需要高学历。技术工种的话,只要是时代所需的工种,那么找个工作并不一定会比本科和研究生更难。

如果上述三条缺了家境,那么建议还是回到体制内教育好些。毕竟现在赚钱不易,不管念哪个国际教育体系都费钱。给孩子留点资产,以后还能给TA托个底。而且钱花得多,以后也不一定赚得多,还是要看天时地利人和,不是正好都有的。

如果上述三条缺了综合水平,那么建议去A-level或DSE学校。这两种课程和对应留学目的地的大学,相对而言更偏学术一些,学生可以发挥所长,避开所短。

但这类学生的家长一定要记得,要是只考虑短期升学,而没有尽早把孩子的综合能力补上的话,那么其实就是把孩子的问题不断向后拖延而已,不仅没有解决,而且越拖越难改变了。拖到他们进入社会了,再被社会教育而已。

新开IB课程的增长率赶不上其他国际课程,这反映出是现在的国内国际教育市场,已经逐渐转向“务实不务虚”和“看重性价比”的风气了。同时,也反映出家境和能力都是顶尖的学生,或许已经不够优质的IB学校、以及优质的A-level、AP、DSE学校抢了。

连看重“洋气”和“情怀”的上海中产也开始像中国其他省份一样,重视起“实际”的部分,这也让我感觉到,这可能是另一种“国潮”的崛起吧——越与中国社会的思维习惯和人情世故差距较大的东西,越容易被淘汰。国际教育方面,如果广东的价值观压倒了上海的价值观,背后可能也有更深层次的原因。

那么在看的家长,你们对IB课程是怎么看的呢?欢迎留言分享。

.png)